روح الحضارة الإسلامية وهويتها – إسلام أون لاين

تبدو روح الحضارة الإسلامية متجذرة في المجتمعات المسلمة ومشكلة لها، على نحو ما يشرحه الفاضل بن عاشور، بأن المجتمع الإسلامي مجتمع ديني خالص، حيث كان الدين فيه هو العامل الأول المباشر، ومن دعوة الدين، والإيمان بها؛ اكتسب الشعب خِلالا نفسية جديدة، فطوّع بها العلم، والصناعة والقوة والمادية، فالمدارك الدينية وحدها فتحت أمام المسلم آفاق الكون للتأمل والاعتبار، والمعرفة والإيمان، فابتكر علوم التراث الإسلامي الخاصة به (مثل علوم اللغة والشريعة)، واصطنع العلوم التي هي من التراث الإنساني المشترك، وجعل منها مجالا لتصريف مداركه الدينية، التي التأمت تلك العلوم محورها([1]).

ويضيف ابن عاشور أن الأمة الإسلامية إن نالها شيء من عقيدتها، فإنها لم تزايلها بتاتا، ولم تنقطع عنها، فالعقيدة الدينية مقوم من مقومات الكيان الاجتماعي، فالمسلم بالدين فكّر، وبالدين تحضّر، وبالدين أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته. فكان وضع الدين على صورته المستقيمة قاضيا بأن يتناول المسلم الحضارة منشئا ومتلقيا ومصرّفا([2]).

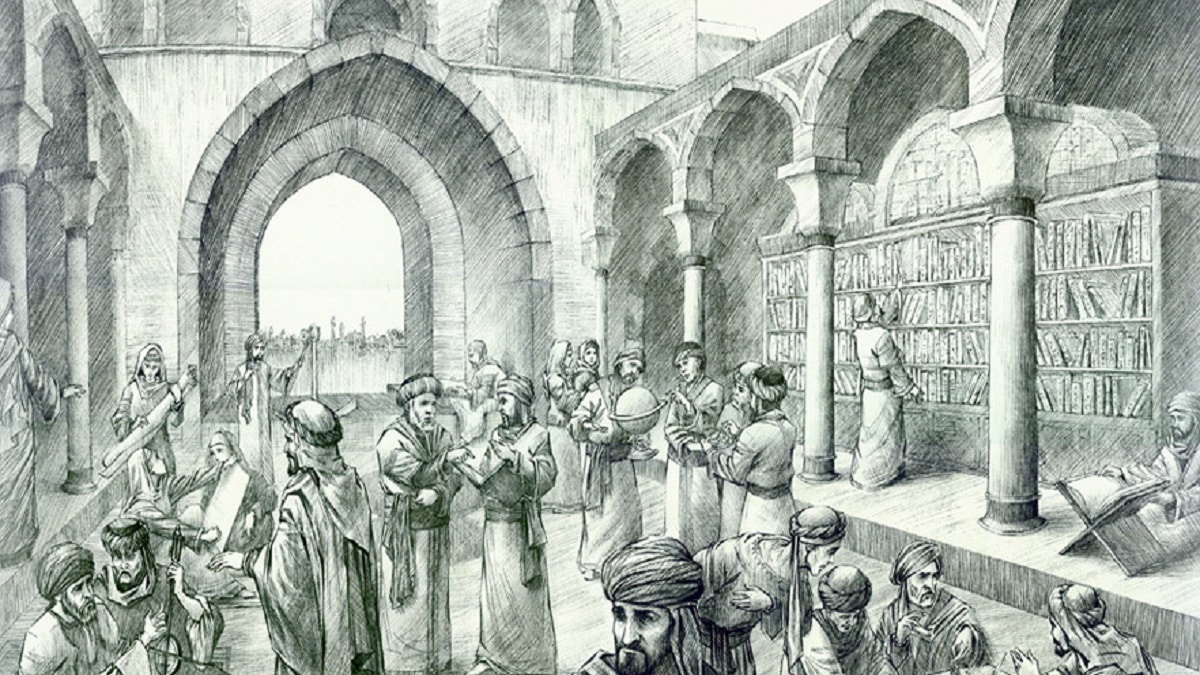

وهنا جوهر الحضارة الإسلامية، بكونها حضارة أساسها ديني، وصانعها مسلم متدين، عكَسَ في علومه وصناعاته وفنونه جوهر هذه الحضارة، ألا وهو الإسلام، وفي القلب منه –كما يذكر الفاروقي- التوحيد، أي التوكيد أن الله هو الخالق الواحد المطلق المتعال، ورب الكائنات جميعها وسيدها. فالتوحيد منح الحضارة الإسلامية هويتها، ورط جميع مكوناتها معًا ليجعل منها كيانا عضويا متكاملا نسميه حضارة، وقد تكثّفت في جملة واحدة، ألا وهي الشهادة؛ التي تعني ثقافة كاملة، وحضارة كاملة، وتاريخا بأجمعه([3]). فهناك حضارات دينية في التاريخ، سواء كانت تعود لرسالات سماوية أو ديانات أرضية، ولكنها لم تصل في شأوها، ولا إبداعها، ولا في رسالتها نحو الشعوب الأخرى، مثل الحضارة الإسلامية، في أوّج عظمتها.

فلننظر إلى حال العرب قبل الإسلام وبعده، لندرك أن الإسلام حمل إليها هداية وقيما وأخلاقا، وحمل أيضا الحدث الأساسي في أية حضارة بشرية، ألا وهو التقدم والنمو، تقدم في مختلف مجالات الحياة، ونمو في الثقافة والإبداعات والعلوم([4])، بتميز خاص بها، جعل كل منتجها الحضاري ناطقا ومعبرا عن هويتها الدينية.

فالحضارة الإسلامية تمثل الحضارة المؤمنة بالله تعالى، والتي ساهمت في بناء المجتمعات، وهي تنقسم إلى عناصر ثلاثة وفق منظور مقداد يالجن، وهي العناصر المعنوية: وتشمل الأبعاد الروحية والأخلاقية والعلمية. والعناصر المادية وتشمل التقدم الزراعي والصناعي والعمراني والفني. والعناصر التي تربط بين الجانبين السابقين، ألا وهي التشريعات أو النظم التي تضبط حياة المجتمع بجميع جوانب الحضارة([5]).

فهي ذات نمو داخلي، نابع مما حمله الإسلام من رؤى كلية عن الدنيا والآخرة، وعن الكون والعمران، فاكتملت عناصر الحضارة الإسلامية بعواملها الذاتية، ثم انفتحت إيجابا، وفي إطار من التثاقف الحضاري على الأمم الأخرى، وهذا لابد أن نعيه، بعيدا عن القياس الذي ينظر به البعض مرتكزا على المرجعية الغربية الفكرية، والتي تقيس الأمم والحضارات والثقافات بالمقياس الأوروبي، فمن عرف فلسفة اليونان، وآدابهم، وفنونهم، فهو متقدم، ومن لم يدرك تراث اليونان فهو متجمد، على نحو ما يقرر محمد جواد رضا، بأن التراث العربي لم يعرف التقدم إلا بعد الاتصال بالتراث اليوناني، وقبل ذلك هي علوم نقلية جامدة، وتم هذا الاتصال بإنشاء بيت الحكمة في بغداد، على يد الخليفة المأمون، حيث تعرّفوا على العقلانية([6])، وهو ما يُنادي به “رضا” في الميدان التربوي، مشددا على أهمية نبذ التراث الجامد الديني، ونتسلح بما عليه أوروبا الآن، من عقلانية وعلمية، ويرى “رضا” أن تربيتنا المعاصرة لا تزال عاجزة عن حسم الموقف لصالح المنطق العلمي، وتغيّب السببية العلمية في عقول الناشئة، وهو ناتج عن العداء المتوارث ضد علوم الأمم الأخرى، وأنها أمة عاجزة عن التعاطي الحضاري([7]).

إنها رؤية قاصرة حضاريا، غير واعية ولا مدركة لتميز الحضارة الإسلامية في علومها وفنونها وتقنياتها وعمارتها، ترددُ كلام الاستشراق الغربي، الذي ينظر باستعلاء واحتقار لتراث الشعوب الأخرى وحضاراتها، وله موقف عدائي متوارث ضد الإسلام وحضارته، وللأسف فإنها رؤى شائعة، تتردد كثيرا لدى مفكري التربية العرب والمسلمين، ناهيك عمن يسمون بمفكري الحداثة والعصرنة، حيث يرون أن تراث الإسلام وحضارته إنما هما مجرد علوم لغوية ودينية جامدة، أشبه بالعلوم الكنسية الغربية، ولابد من التخلص منها، بإرساء النزعة العقلانية في العملية التربوية مثلما حدث في أوروبا منذ القرن السابع عشر([8])، وهو ما يرفضه مالك بن نبي، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية حضارة متكاملة روحيا وتقنيا، وأنها خرجت من عمق النفوس كقوة دافعة إلى سطح الأرض، وانتشرت أفقيا من شاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين، بما تملكه من قوة روحية هائلة، وأنتجت علوما وعلماءَ؛ سطعت أسماؤهم في التاريخ الإنساني مثل الفارابي، وابن سينا، وأبو الوفا، وابن رشد..، إلى ابن خلدون، وقد أضاءت عبقريتهم غروب الحضارة الإسلامية([9]).

وتلك نقطة في غاية الأهمية، يجهلها- أو يتجاهلها- المستشرقون والمستغربون، فالحضارة الإسلامية أنتجت علماء أفذاذ في العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والفلك والرياضيات والهندسة وعلوم البحار، وهؤلاء لم يكونوا نبتا جديدا في أرض جديدة، وإنما هم نتاج قاعدة علمية راسخة، أسست لعلوم متراكمة على مدى قرون، وبالأدق هم بمثابة سنام العلم وذروته، وهذا العلم الذي أخذته أوروبا عبر ترجمات لآلاف مؤلفة من الكتب العربية والإسلامية في مجال العلوم المختلفة، وهناك منجز هائل للعالم التركي الدكتور فؤاد سزكين (1924-2018)، في أحصى فيه الكتب والمخطوطات المتوافرة التي أنتجتها الحضارة الإسلامية، واستفادت منها أوروبا في نهضتها، وارتكزت عليها([10]).

ذلك ما يجب استحضاره، والوعي به تربويا، عندما ننظر إلى تراثنا العلمي والحضاري، بعيدا عن الرؤى الاستشراقية التي وصمت تراثنا بالتخلف والجمود، فيما يمكن أن نطلق عليه “الاستتباع الحضاري”، الذي بدأ مع صعود المدّ الاستعماري في القرن التاسع عشر، بخطاب فكري، رافق جيوش الاستعمار، احتكر فيه العلم والتقدم، وربطه مع المعايير الغربية، وأطلق عليه “الخطاب العلمي الحضاري المسيطر”، و”الخطاب الراشد”، و”ريث عصر الأنوار”، وصانع المستقبل، الناتج عن تحالف الدولة الحديثة الدستورية، والعلم والصناعة والجيش والتبشير، تحت شعارات الحرية وحقوق الإنسان، ضد شعوب الأمم الأخرى الهمجية، التي لا تعرف كيف تنهض أو تتقدم([11]).

وحول هذا يقول مالك بن نبي: إن هذه المنظومة التربوية التي رسّخها الاستعمار في العالم العربي منذ الحقبة الاستعمارية؛ أنتجت أجيالا من الطلاب المسلمين، الذين أعجبوا بالنموذج الغربي الحضاري؛ درسوه في المدرسة الاستعمارية المحلية، ورأوه في التقنيات ومظاهر العمران على النمط الغربي، مصحوبا بالإبهار، وجمال الأنثى الغربية، فأضحى الطالب المسلم محملا بشعورين متضادين، لا وسيط بينهما، فقد درس العلوم الدينية الإسلامية دراسة بسيطة، قدمت له مشاعر طاهرة، ولكنها تُقصِرُ الدين في العبادات والأخلاق فقط، ثم انتقل منها إلى العلوم الحديثة، غير واع إلى فكرة الثقافة الأصيلة التي ينبغي أن يعيها، مما أوجد على عينيه غشاوة، لا ينظر إلى الحضارة الغربية إلا في إبهارها، ولا يعرف عن ثقافته الإسلامية إلا قشورها، فيعيش صراعا نفسيا متناقضا([12]).

ويضيف بن نبي أن الطالب المسلم ترسّخت في نفسه صورة باهرة للحضارة الأوروبية، جعلتها نموذجا يحتذى في أعماقه، والغريب أنه غالبا لم يزر أوروبا، ولا يعرف مجتمعاتها، ولكنها تلقاها بوصفها ثقافة الاستعمار التي حملت عنصريته، فيما أطلق عليه “ثقافة الإمبراطورية”، وسيظل هذا الطالب أسيرا للذوق الأوروبي، غير واع لمشكلات أوروبا المادية والنفسية([13])، ولا لتاريخه الحضاري.

[1] بن عاشور، محمد الفاضل، روح الحضارة الإسلامية، ط2، 1992، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة، ص 72، 73.

[2] نفسه، ص75.

[3] الفاروقي، د.إسماعيل، د. لوس لمياء، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة، ط1، 1418هـ، مكتبة العبيكان، الرياض، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص131.

[4] بينوش، برتراند، التباسات الحضارة، ترجمة: هدى مقنّص، ط1، 2013، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ص49، 50.

[5] يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية الأساسية، ط1، (1406هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، ص102.

[6] رضا، د. محمد جواد، العرب والتربية والحضارة: الاختيار الصعب، ط2، 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص98.

[7] نفسه، ص12، 13.

[8] نفسه، ص228.

[9] بن نبي، مالك، شروط النهضة، ترجمة: عمر مسقاوي، عبد الصبور شاهين، (2012)، دار الكتاب المصري واللبناني، القاهرة، ص72.

[10] سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، ترجمة: محمود فهمي حجازي، (1991)، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض في مجلدات عديدة.

[11] مرشو، غيرغوار منصور، مقدمات الاستتباع: الشرق موجود بغيره لا بذاته، ط1، 1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ص110.

[12] بن نبي، مالك، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، 2012، دار الكتاب المصري واللبناني، القاهرة، ص77، 78.

[13] نفسه، ص80.