ملتقى كتاب الأمة الأول .. مدرسة فكرية بحاجة إلى مهمة “تثويرية” عاجلة

في أجواء فكرية رفيعة، وتحت رعاية كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة قطر ممثلة في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، انعقد “ملتقى كتاب الأمة الأول” ليحتفي بمسيرة أربعة عقود من العطاء الفكري المتواصل لسلسلة “كتاب الأمة”، السلسلة التي شكلت وجدان أجيال من القراء والمثقفين في العالم الإسلامي.

نحو إعادة بناء فكري للمسلم المعاصر

جاء الملتقى كوقفة تأمل ومراجعة، واستشراف للمستقبل، حاملا عنوانا محوريا يعكس جوهر رسالة السلسلة منذ انطلاقتها: “نحو إعادة بناء فكري للمسلم المعاصر”.

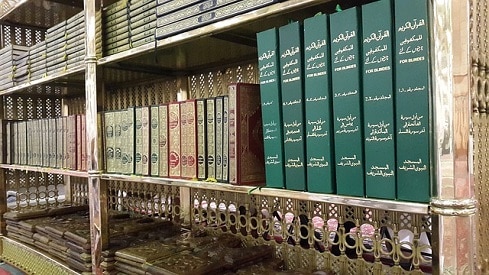

منذ صدور عددها الأول عام 1981، قبل 40 عاما حملت سلسلة “كتاب الأمة” على عاتقها همّ الأمة، وسعت إلى تقديم رؤية إسلامية أصيلة ومعاصرة، تشتبك مع قضايا الواقع، وتستجيب لتحدياته، وتستلهم من معين الوحي ما ينير الدرب للأجيال الحاضرة والقادمة. وعلى مدار أكثر من 220 إصدارا، تحولت السلسلة إلى مدرسة فكرية متكاملة، ومنارة علمية رائدة، اجتمعت حولها أقلام كبار العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتنوعت موضوعاتها لتشمل كافة جوانب الحياة، من الفكر والعقيدة، إلى السياسة والاقتصاد، ومن التربية والمجتمع، إلى الحضارة والتاريخ.

لم يكن ملتقى كتاب الأمة الأول مجرد احتفالية بمرور الزمن، بل كان ورشة عمل حقيقية، ومنصة حوار جادة، هدفت إلى تقييم مسيرة السلسلة، واستخلاص أهم إسهاماتها في إعادة بناء العقل المسلم، ورسم ملامح رؤية نهضوية متكاملة.

وقد شكلت الأوراق البحثية التي قُدمت في الملتقى، والتي ألقاها نخبة من المفكرين الذين واكبوا مسيرة “كتاب الأمة” وساهموا فيها، مادة ثرية لهذا الحوار، حيث قدمت قراءات نقدية وتحليلية عميقة لمسارات السلسلة الثلاثة الكبرى: الاشتباك، والاستبصار، والاستنهاض.

عبد المجيد النجار: الاشتباك والاستبصار والاستنهاض مفاتيح كتاب الأمة

في الجلسة الأولى من أعمال ملتقى كتاب الأمة قدم الدكتور عبد المجيد عمر النجارة ورقة بعنوان” إسهامات “كتاب الأمة” في مجال إعادة تكوين الشخصية المسلمة في ضوء القيم الإسلامية

قدم الدكتور عبد المجيد النجار، الأستاذ بجامعة قطر، تحليلا عميقا لمسيرة سلسلة “كتاب الأمة”، مؤكدا على أنها لم تكن مجرد مجموعة من الكتب المتفرقة، بل كانت “رؤية متكاملة لإعادة بناء فكر المسلم المعاصر ورسم معالم مشروع نهضوي شامل”. وركز الدكتور النجار على ثلاث مسارات كبرى، اعتبرها مفاتيح لفهم رسالة “كتاب الأمة”، وهي: الاشتباك، والاستبصار، والاستنهاض.

المسار الأول: الاشتباك.. مواجهة قضايا الأمة بوعي

أوضح الدكتور النجار أن “كتاب الأمة” اختار منذ البداية أن يشتبك مع مشكلات الأمة بشكل مباشر، بدلاً من تجاوزها أو تجاهلها. فلم يكتف بالحديث عن العموميات، بل غاص في تفاصيل القضايا الملحة التي تواجه المجتمعات الإسلامية. وقد تجلى هذا الاشتباك في تناول السلسلة لقضايا حيوية مثل الفقر، والبطالة، والتخلف، وقضايا الشباب والمرأة، والتعليم. كما واجهت السلسلة التحديات التي تفرضها العولمة، والتهديدات التي تستهدف الهوية واللغة العربية.

ولم يقتصر الاشتباك على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل امتد ليشمل الجانب الدعوي والفكري. فقد وقف “كتاب الأمة” بوعي أمام محاولات استغلال ظاهرة التطرف لتشويه الصحوة الإسلامية، ونبه إلى دور الإعلام في خدمة الدعوة، وضرورة مواجهة التشويه المتعمد لصورة الإسلام.

كما تصدى لموجات الاستشراق والغزو الثقافي، وحذر من خطورة استيراد المناهج الغربية الجاهزة دون جهد تقصيلي يضمن سلامة الهوية. وعلى المستوى الحضاري، واجهت السلسلة خطاب صراع الحضارات الذي يُراد فرضه على العالم، وطرحت بديلاً أكثر إنسانية وعدلاً وهو تكامل الحضارات، ولكن وفق ضوابط شرعية تحفظ هوية الأمة ولا تذيب خصوصيتها.

المسار الثاني: الاستبصار.. صياغة رؤية واضحة المعالم

المسار الثاني الذي ركز عليه الدكتور النجار هو “الاستبصار”، والذي يعني “طلب الإبصار بالشيء ومعرفته والإحاطة به علما، وقد عمل “كتاب الأمة” على صياغة رؤية واضحة المعالم لبيان الخطة التي يسير من خلالها المشروع. وقد تم ذلك عبر عدة وسائل:

الرؤية الشرعية الأصيلة:

عالجت السلسلة قضايا الأمة برؤية شرعية أصيلة، فكتبت في قضايا المرأة بمنهج تأصيلي، وتناولت الفساد برؤية إصلاحية، وطرحت موضوع الزكاة كأداة اقتصادية وتنموية، وعالجت مشكلة الفقر وتحقيق العدالة.

النمذجة والمثال:

قدم “كتاب الأمة” نماذج مضيئة من التراث الإسلامي، بدءا بالنبي ﷺ، ثم الصحابة، والتابعين، وصولا إلى الأئمة من علماء الإسلام والأعلام المعاصرين. وكان الهدف من ذلك أن يكونوا قدوة للأجيال المعاصرة في الجمع بين الفكر والعمل.

المقاربة والمقارنة:

لم يقتصر “كتاب الأمة” على الرؤية والنموذج فقط، بل عقد مقارنات عميقة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي في قضايا كبرى كالحرية وحقوق الإنسان والحضارة. وأكدت السلسلة على أن الحوار مع الآخر ضرورة، ولكن دون ذوبان أو فقدان للهوية.

المسار الثالث: الاستنهاض.. إيقاظ الأمة ودفعها للعمل

اعتبر الدكتور النجار مسار “الاستنهاض” قلب مشروع “كتاب الأمة” وروحه النابضة. فهذا المسار يمثل دعوة صريحة لإيقاظ الأمة من غفلتها، وإعادة تشكيل العقل المسلم ليكون عقلا ناقدا مبدعا، لا عقلا تابعا مقلدا. وقد نادى “كتاب الأمة” بضرورة الاجتهاد الجماعي القائم على مقاصد الشريعة لاستيعاب القضايا المستجدة التي يطرحها العصر.

في ختام ورقته، أكد الدكتور النجار أن “كتاب الأمة” ليس مجرد مؤلفات متفرقة، بل هو مدرسة فكرية متكاملة، ومنارة علمية رائدة ومشروع متكامل لبناء إنسان مسلم يواجه التحديات بوعي وشجاعة، ويستشرف المستقبل برؤية أصيلة في ضوء معرفة الوحي، ويستنهض الأمة لتعود شاهدة على الناس كما أرادها الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن كل من أسهم في هذا المشروع الريادي، سواء بالفكر أو القلم أو المتابعة، هم شركاء في صناعة هذا النور الذي أضاء العقول وأحيا في الأمة روحها، وفتح أمامها آفاق النهضة والرشاد، وشكلوا جميعا جماعة علمية رائدة اجتمعت كلمتها على خدمة الفكر الإسلامي المعاصر وتأصيل نهضة للأمة كي تأخذ موقعها ودورها الريادي في الشهود الحضاري.

محمد العماري: “كتاب الأمة” مدرسة إصلاحية متكاملة

قدم الدكتور محمد بن سيف العماري، في مداخلته، رؤية متكاملة لسلسلة “كتاب الأمة”، مؤكدا على أنها ليست مجرد مجموعة من الإصدارات، بل هي “مدرسة إصلاحية حقيقية”، خاصة في مجال منهجية التفكير. وقد استعرض الدكتور العماري أبرز صفات هذا المنهج الإصلاحي، وأثره، وقدم ملاحظات وتوصيات هامة.

يرى الدكتور العماري أن اهتمام “كتاب الأمة” بالجانب المنهجي للتفكير، جعله يبدأ جهدا كبيرا في الإصلاح، ويتحول إلى مدرسة إصلاحية متكاملة. هذه المدرسة، بحسب العماري، ركزت على بناء الشخصية المسلمة عموما، وعلى منهجية التفكير لهذه الشخصية خصوصا، وقد تجلى هذا الدور الإصلاحي في عدة صفات:

- المثابرة والاستمرارية: أشار الدكتور إلى أن استمرار السلسلة لأكثر من أربعين عاماً، وصدور 220 عددا، ليس بالأمر الهين، ويدل على مثابرة واستمرارية في العطاء الفكري.

- الحرص على التشخيص والمواكبة: تميزت السلسلة بحرصها على تشخيص الاختلالات الجديدة التي تطرأ على منهجية التفكير، ومواكبتها بالتشخيص الدقيق ثم بتقديم العلاج المناسب.

- العمق في الطرح والريادة: أكد العماري أن أعداد السلسلة تتميز بعمق الطرح والريادة، فهي لا تكتفي بتكرار المعهود، بل تقدم رؤى جديدة ومبتكرة.

- التنوع في الأسلوب: لاحظ الدكتور التنوع الكبير في أساليب الكتابة داخل السلسلة، فمن الأسلوب القوي والمباشر للشيخ محمد الغزالي، إلى المنهجية الفقهية التأصيلية، والتحليل العقلاني المؤصل. هذا التنوع أسهم في رواج الكتاب ونجاحه، وجعل كل قارئ يجد ضالته فيها.

أثر “كتاب الأمة” وملاحظات نقدية

كان لسلسلة “كتاب الأمة”، بحسب الدكتور العماري، أثر بارز وانتشار واسع بين طلاب العلم، مما يدل على نجاحها في إيجاد صدى لدى القراء وتأثيرها في الأوساط الفكرية. ومع ذلك، قدم الدكتور العماري ملاحظات وتوصيات هامة:

- عدم الاقتصار على عناوين الكتب: أوصى الدكتور بأنه عند استقصاء المفاهيم والمجالات التي تناولتها السلسلة، لا ينبغي الاقتصار على عناوين الكتب فقط. فكثير من القضايا، مثل التزكية، قد لا تظهر كعنوان رئيسي، ولكنها تتناول في عناوين فرعية أو ضمنياً في معظم الكتب. لذا، يجب تتبع العناوين الفرعية لتكون الصورة أوضح وأكثر دقة.

- تنسيق مفهوم “النخبوي“: رأى الدكتور أن وصف “كتاب الأمة” بالنخبوي يحتاج إلى تنسيق. فالسلسلة، على عكس الأطروحات الأكاديمية الجافة، منتشرة في الأوساط الطلابية وتصل إلى شريحة واسعة من القراء، مما يدل على أنها ليست نخبوية بالمعنى السلبي للكلمة.

- مزيد من النشر: أكد على ضرورة السعي لمزيد من نشر هذه الكتب وتوسيع نطاق تأثيرها، لتعم الفائدة وتصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء.

في الختام، شدد الدكتور العماري على أن “كتاب الأمة” يواصل نفس الإصلاحي في بناء الشخصية المسلمة، وفي تطوير منهجية التفكير، وهو ما يمثل واجب الوقت في ظل التحديات المعاصرة. ودعا إلى تجديد منهجية التفكير وتطويرها في المستقبل، لتظل الأمة قادرة على مواجهة التحديات والنهوض الحضاري.

نور الدين الخادمي: ” بناء النخبة: الطائفة القائمة على الحق

قدم الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، في ورقته المعنونة “بناء النخبة: الطائفة القائمة على الحق”، رؤية عميقة حول إشكالية الفكر ومنهجية التفكير في السياق الإسلامي المعاصر. وقد جاءت ورقته لتشخص أسباب الخلل والضمور الذي أصاب الأمة، وقدم تصورا لإصلاح هذا الوضع من خلال العودة إلى منهجية تفكير إسلامية أصيلة ومنضبطة.

إشكالية المصطلح وأهمية المنهجية

بدأ الدكتور الخادمي ورقته بتوضيح إشكالية مصطلحية تتعلق بكلمة “الفكر”. ففي حين يشيع استخدام كلمة “الفكر” اليوم للإشارة إلى “الأفكار” أو “الحصيلة” التي يصل إليها العقل، فإن المعنى الأصيل في التراث الإسلامي، كما جاء في تعريفات الجرجاني، هو “ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول”. وهذا التعريف يؤكد على أن الفكر هو في جوهره “منهجية تفكير “. ويرى الدكتور أن هذا الخلط بين المعنيين، وإغفال الجانب المنهجي، هو أحد الأسباب الرئيسية للتقصير والخلل الذي أصاب الأمة، وجعلها تتأخر عن ركب الحضارة.

وأكد الدكتور الخادمي في ملتقى كتاب الأمة على أن الإنسان بطبيعته كائن مفكر، وأن الإسلام جاء لينظم هذا التفكير ويوجهه، ويربطه بالعمل والفائدة. فلو أن البشرية قادتها منهجية التفكير الإسلامي المنضبطة بقواعد الوحي وضوابطه، لكانت قد وصلت إلى مستويات من التقدم والإنجاز تفوق بكثير ما وصلت إليه الآن. فمنهجية التفكير الإسلامي، كما يوضح، توفر الجهد والمال، وتوصل إلى المراد ورضا الله، وتجعل العقل يتحرك في المساحات التي يستطيع أن ينجز وينتج فيها، بدلاً من الانشغال بما لا طائل منه.

ضمور الفكر الإسلامي ودعوة للإصلاح

شخص الدكتور الخادمي واقع الفكر الإسلامي الراهن بأنه يعاني من “ضمور” و”خلف” متواصل، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى مناهج التربية والتعليم. فمؤسساتنا التعليمية، للأسف، لا تراعي الخصائص المنهجية للفكر الإسلامي كما جاءت في القرآن والسنة. بل سقط التعليم في فخ التلقين والاسترجاع والتكرير، ولم يهتم ببناء العقل النقدي والمبدع. هذا الوضع، بحسب الدكتور، يدعو بقوة إلى إصلاح جذري في التعليم، وتبني منهجيات تفكير تقوم على التحرر والتبين والواقعية.

وشدد على أن منهجية التفكير الصحيحة يجب أن تكون متجددة لمواكبة الاختلالات المتعددة والمتباينة التي تحدث من زمن لآخر. فبينما تظل الأصول الكبرى لمنهجية التفكير ثابتة، إلا أن التفاصيل الإجرائية ينبغي أن تكون مرنة ومتكيفة مع المستجدات والتحديات الجديدة. هذا التجديد لا يعني التخلي عن الثوابت، بل هو تفعيل لها بما يضمن فاعليتها في معالجة قضايا العصر.

دور “كتاب الأمة” في مواصلة النفس الإصلاحي

في سياق حديثه عن أهمية منهجية التفكير، أشاد الدكتور الخادمي بدور سلسلة “كتاب الأمة”، معتبرا إياها “مدرسة” فكرية واكبت الصحوة الإسلامية. وأشار إلى أن “كتاب الأمة” واصل هذا النفس الإصلاحي، خاصة فيما يتعلق بمنهجية التفكير، والتمرد على الواقع الذي عليه الأمة.

ورأى أن الوعي بأهمية منهجية التفكير، سواء في التعليم أو الدعوة أو في كل المجالات ذات الطابع المعرفي، لا يزال أقل من أهميتها الحقيقية. فالحقيقة، كما أكد، إنما تحصل بالمنهجية، وقد كان أسلافنا من العلماء الأفذاذ متأثرين في عقولهم بالتوجيه المنهجي، مما مكنهم من الوصول إلى مواصلة جديدة من العلوم التجريبية والواقعية والنظرية التي أنشأت الحضارة الإسلامية.

واستشهد الدكتور الخادمي بالحضارة الغربية الحديثة، مشيرا إلى أنها نشأت أيضا بفضل كورة معرفية جوهرها منهجية التفكير التجريبي والواقعي، بعد أن تخلت عن التفكير الصوري المجرد والمتروحن. وهذا يؤكد أن منهجية التفكير السليمة هي مفتاح النهضة والتقدم لأي أمة. وختم ورقته بالتأكيد على أن واجب الوقت هو إيجاد جرعة تحسيسية توعوية تتعلق بالمنهجيات والتعليم والتحرير والتبصر، والوعي بالتحديات الماضية والجديدة، داعيا إلى تجديد منهجية التفكير وتطويرها في المستقبل.

صالح الزنكي: ” ضرورة مواصلة النفس الإصلاحي

“في مداخلته حول “إشكالية منهجية التفكير وسبيل الإصلاح“، في ملتقى كتاب الأمة الأول، قدم الدكتور صالح قادر الزنكي، رؤية نقدية معمقة حول إشكالية منهجية التفكير في العالم الإسلامي، مؤكداً على أن التقصير في هذا الجانب هو السبب الجذري للخلل الذي أصاب الأمة وتسبب في تأخرها. وقد جاءت مداخلته لتسلط الضوء على أهمية منهجية التفكير الإسلامي المنضبطة بقواعد الوحي، وضرورة إصلاح التعليم لتبني هذه المنهجية.

الفكر كمنهجية لا كحصيلة

بدأ الدكتور الزنكي في مداخلته في ملتقى كتاب الأمة بتوضيح الفارق الجوهري بين مفهوم الفكر كمنهجية للتفكير ومفهومه كـحصيلة للأفكار. ففي التراث الإسلامي، يعني الفكر “ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول”، وهو ما يؤكد على الجانب المنهجي في عملية التفكير. أما الاستخدام الشائع اليوم لكلمة “الفكر”، فيميل إلى الإشارة إلى الأفكار الناتجة أو الحصيلة، مما أدى إلى إغفال الجانب المنهجي وأهميته. ويرى الدكتور أن هذا الإغفال هو الذي أحدث خللاً كبيراً في مسيرة الأمة، وجعلها تتخلف عن الركب الحضاري.

وأكد الدكتور الزنكي أن الإسلام جاء لينظم هذا التفكير ويوجهه، ويربطه بالعمل والفائدة. فلو أن البشرية قادتها منهجية التفكير الإسلامي المنضبطة بقواعد الوحي وضوابطه، لكانت قد حققت إنجازات تفوق بكثير ما وصلت إليه الآن. فمنهجية التفكير الإسلامي، كما يوضح، لا توفر الجهد والمال فحسب، بل توصل إلى المراد ورضا الله، وتجعل العقل يتحرك في المساحات التي يستطيع أن ينجز وينتج فيها، بدلاً من الانشغال بما لا طائل منه.

ضمور الفكر الإسلامي وأسباب الخلل

شخص الدكتور الزنكي واقع الفكر الإسلامي الراهن بأنه يعاني من “ضمور مستمر”، مرجعاً ذلك إلى أن مناهج التربية والتعليم الحالية لا تراعي الخصائص المنهجية للفكر الإسلامي كما جاءت في القرآن والسنة. فقد سقط التعليم في فخ التلقين والاسترجاع والتكرير، ولم يهتم ببناء العقل النقدي والمبدع. هذا الوضع، بحسب الدكتور، أدى إلى أن الوعي بأهمية منهجية التفكير في التعليم والدعوة والمجالات المعرفية الأخرى لا يزال أقل بكثير من أهميتها الحقيقية.

دعوة للإصلاح والتجديد

دعا الدكتور الزنكي في ملتقى كتاب الأمة بقوة إلى إصلاح التعليم وتبني منهجيات تفكير تقوم على التحرر والتبين والواقعية. وشدد على أن منهجية التفكير الصحيحة يجب أن تكون متجددة لمواكبة الاختلالات المتعددة والمتباينة التي تحدث من زمن لآخر. فبينما تظل الأصول الكبرى لمنهجية التفكير ثابتة، إلا أن التفاصيل الإجرائية ينبغي أن تكون مرنة ومتكيفة مع المستجدات والتحديات الجديدة. هذا التجديد لا يعني التخلي عن الثوابت، بل هو تفعيل لها بما يضمن فاعليتها في معالجة قضايا العصر.

في سياق حديثه عن أهمية منهجية التفكير، أشاد الدكتور الزنكي بدور سلسلة “كتاب الأمة”، معتبرا إياها مساهما فاعلا في مواصلة النفس الإصلاحي، خاصة فيما يتعلق بمنهجية التفكير. وأشار إلى أن الحضارات الكبرى، سواء الإسلامية أو الغربية، نشأت بفضل منهجية التفكير التجريبية والواقعية. وهذا يؤكد أن منهجية التفكير السليمة هي مفتاح النهضة والتقدم لأي أمة. وختم مداخلته بالتأكيد على أن واجب الوقت هو إيجاد جرعة تحسيسية توعوية تتعلق بالمنهجيات والتعليم والتحرير والتبصر، والوعي بالتحديات الماضية والجديدة، داعيا إلى تجديد منهجية التفكير وتطويرها في المستقبل.

عبد العظيم صغيري: ” نحو استكمال المهمة التثويرية للفكر

تُعد ورقة الدكتور عبد العظيم بن محمد صغيري، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، بمثابة قراءة بانورامية شاملة ناقدة وفاحصة لمسيرة “كتاب الأمة” على مدار أربعة عقود. لم تكن الورقة مجرد سرد تاريخي للإصدارات، بل كانت تحليلا منهجيا عميقا للإسهامات الفكرية التي قدمتها السلسلة، من خلال خمسة مفاهيم محورية شكلت، في نظر الباحث، الأعمدة الخمسة لمشروع “كتاب الأمة” في إعادة البناء الفكري للمسلم المعاصر. هذه المفاهيم الخماسية هي: التحرير، التنوير، التحذير، التثوير، والتقرير.

المسار الأول: التحرير.. نحو أصالة مفاهيمية

بدأ الدكتور صغيري مداخلته المميزة المعنونة “إسهامات «كتاب الأمة» في مجال: إعادة البناء الفكري للمسلم المعاصر.. مقاربات نقدية ومطارحات للتجديد واستئناف الـمسير” بتحليل مفهوم “التحرير”، معتبرا إياه نقطة الانطلاق في أي مشروع بناء فكري جاد. ويقصد بالتحرير هنا، تحرير المفاهيم الفكرية الأصيلة من الشوائب التي علقت بها عبر العصور، وإعادة تأصيلها في ضوء القرآن والسنة. وفي المقابل، يتضمن التحرير أيضا تمحيص المفاهيم الوافدة، وتفكيكها، ونقدها نقدا علميا رصينا، لا يقبل منها إلا ما يتوافق مع ثوابت الأمة وهويتها.

يرى الباحث أن “كتاب الأمة” أولى هذا المسار أهمية قصوى، مدركا أن المعركة الفكرية هي في جوهرها معركة مصطلحات ومفاهيم. فالمفاهيم ليست مجرد كلمات، بل هي “خلاصة أفكار ونظريات وفلسفات معرفية، ونتائج تجارب وخبرات في النسق المعرفي الذي تعود إليه وتنتمي إلى بنائه الفكري”.

وقد تجلى هذا الاهتمام بالتحرير في العديد من إصدارات السلسلة التي خصصت لمناقشة مفاهيم مركزية مثل “علم الجمال”، حيث سعت إلى تقديم تأصيل قرآني للمفهوم، وتحديد دلالاته ومقاصده، وبناء رؤية جمالية إسلامية تنطلق من التوحيد. هذا الجهد التحريري لم يقتصر على المفاهيم الجمالية، بل امتد ليشمل كافة المفاهيم التي تشكل بنية العقل المسلم، بهدف بناء وعي نقدي قادر على الفرز والتمييز بين الأصيل والدخيل.

المسار الثاني: التنوير.. إضاءة العقل والقلب

المسار الثاني الذي يسلط الدكتور صغيري الضوء عليه هو “التنوير”. وهنا، يميز الباحث بين نوعين من التنوير: تنوير العقل وتنوير القلب. أما تنوير العقل، فقد تجلى في حرص “كتاب الأمة” منذ انطلاقته على مناقشة القضايا الفكرية الكبرى التي تشغل بال المسلم المعاصر، وتحديد أولويات الاشتغال الفكري.

ويستشهد الباحث بإصدارات مبكرة مثل كتاب الدكتور عماد الدين خليل “حول إعادة تشكيل العقل المسلم”، وكتاب الدكتور محمد حامد قشطة “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم”، كأمثلة على هذا الجهد التنويري الذي هدف إلى تشخيص أمراض العقل المسلم، وتقديم وصفات علاجية لها.

أما تنوير القلب، فيقصد به الباحث التزكية والتربية الروحية. وعلى الرغم من إقراره بأن مساهمة “كتاب الأمة” في هذا المجال كانت “خجولة ومحتشمة” مقارنة بالجانب الفكري العقلي، إلا أنه يشير إلى عدد من الإصدارات الهامة التي تناولت قضايا التزكية، مثل كتاب الدكتور ماجد عرسان الكيلاني “مقومات الشخصية المسلمة”، وكتاب الدكتور فريد الأنصاري “التوحيد والوساطة في التربية الدعوية”، وكتاب الدكتورة سعاد ناصر “الدعاء سبيل الحياة الطيبة”. ويرى الباحث أن هناك حاجة ماسة لتعزيز هذا الجانب في المستقبل، لأن “لا فاعلية ولا جدوى لأي مشروع تغييري أو إصلاحي بعيداً عن سلاح التزكية”.

المسار الثالث: التحذير.. من مخاطر الغزو الفكري

يأتي “التحذير”كمسار ثالث في منظومة “كتاب الأمة” الفكرية. ويتمثل هذا التحذير في التنبيه المستمر إلى مخاطر الغزو الفكري والتغريب، وآثارهما المدمرة على الفكر والواقع. يعتبر الدكتور صغيري أن كتاب الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح “في الغزو الفكري”، الذي صدر في وقت مبكر من مسيرة السلسلة، بمثابة “دستور” لها في مقاربة كل ما له صلة بالغزو الفكري. فهذا الكتاب لم يكتفِ بتشخيص الظاهرة، بل قدم رؤية شاملة لأبعادها ومظاهرها، وبيّن سبل المواجهة والتحصين.

ويرى الباحث أن الإصدارات اللاحقة في السلسلة كانت بمثابة تفصيل وتطبيق لهذا الدستور، حيث تناولت بالنقد والتحليل مختلف مظاهر الغزو الفكري في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. هذا الجهد التحذيري لم يكن مجرد رد فعل، بل كان جزءاً من استراتيجية بناء مناعة فكرية لدى المسلم المعاصر، وتزويده بالأدوات النقدية اللازمة للتعامل مع الأفكار الوافدة.

المسار الرابع: التثوير.. نحو إبداع متجدد

أما المسار الرابع، فهو “التثوير”. ويستخدم الدكتور صغيري هذا المصطلح بمعنى إيجابي، حيث يقصد به “تثوير الفكر”، أي تحريكه في حركة دائبة من تجديد النظر وتوليد الإبداع. فالتثوير هنا هو نقيض الجمود والتقليد، وهو دعوة إلى التأمل العميق في الأفكار، والغوص بعيدا في المعاني، والتقليب الدائم للنظر في أمهات القضايا.

ويرى الباحث أن أبرز صعيد تجلت فيه هذه المهمة التثويرية في “كتاب الأمة” هو مجال الدراسات القرآنية. فقد رفعت السلسلة لواء “تثوير” النظر في القرآن الكريم، والتماس هداياته وتوجيهاته في كافة مجالات الحياة.

وقد شمل هذا التثوير استكشاف منظومة المفاهيم القرآنية، وفحص الدرس القيمي القرآني، وفتح مغاليق النص القرآني من خلال تدبره. كما اشتبكت السلسلة مع قضايا إشكالية معقدة، مثل قضايا المرأة والأقليات، وتحدي توطين الكفاءات العلمية، ومواجهة هجرة الأدمغة، وقضايا الهوية الوطنية، وحقوق الإنسان، وأسلمة المعرفة. هذا الاشتباك النقدي والتثويري هو الذي ضمن للسلسلة حيويتها وقدرتها على مواكبة العصر.

المسار الخامس: التقرير.. من التنظير إلى الحلول العملية

وأخيراً، يأتي مسار “التقرير” ليتوج هذه المنظومة الخماسية. ويقصد به الباحث “تأهيل العقل المسلم للاشتباك مع قضايا الواقع والفكر وتقرير حلول لها”. فالمقياس الحقيقي لنجاعة أي مشروع فكري، كما يرى الدكتور صغيري، هو قدرته على الاشتباك مع قضايا التغيير الحارقة، واقتراح حلول عملية لتجاوزها. وقد عنيت سلسلة “كتاب الأمة” بهذا الجانب عناية خاصة، حيث حرصت على إبراز الدراسات التي تقترح حلولاً عملية لمشكلات الواقع، والاحتفاء بالاقتراحات العملية التي يمكن تثميرها واقعيا، والتعريف بنماذج حقيقية مجربة ميدانياً.

وقد شملت هذه الحلول العملية مجالات متنوعة، مثل الأبعاد التنموية للزكاة والوقف، والعمل الخيري والتطوعي، وقضايا المرأة والشباب، ومواجهة الفساد المالي والإداري، والظلم، والاتجار بالبشر، والتطرف والعنف. كما لم تغفل السلسلة عن الصراع مع العدو الصهيوني، حيث كشفت عن خفاياه، وقدمت قواعد مهمة في إدارته، مستلهمة في ذلك من سيرة المصطفى ﷺ.

استشراف المستقبل: خمس ثنائيات لمواصلة المسيرة

لا يكتفي الدكتور صغيري بتشخيص الماضي، بل ينتقل إلى استشراف المستقبل، مقدما خمس ثنائيات مفاهيمية كخارطة طريق لمواصلة مسيرة “كتاب الأمة” وتطويرها:

- التطوير والتحبير: دعوة إلى تطوير الأداء المؤسسي للسلسلة، وتحبير إنتاجها المعرفي وتسويقه بشكل أوسع وأكثر تأثيرا

- التنظير والتفكير: دعوة إلى إدامة النظر في الخطط والرؤى، وجعل “كتاب الأمة” ورشة مفتوحة للتنظير العلمي والتفكير الاستراتيجي.

- التبشير والإنذار: دعوة إلى ضبط بوصلة الاشتغال العلمي، وتحقيق التوازن بين خطاب التحذير من المخاطر، وخطاب التبشير بالأمل وبث روح التفاؤل.

- التطهير والتسخير: دعوة إلى تطهير المعارف والتصورات من الشوائب، وتسخيرها لتحقيق النهوض الحضاري الشامل.

- التصدير والتجسير: دعوة إلى تصدير المعرفة الإسلامية الأصيلة إلى العالم، وتجسير التواصل والحوار مع الآخر.

مطارحات ومقترحات توجز المقصود وتختصر المراد

كما قدم الدكتور صغيري ما أسماه “مطارحات للتجديد ومقترحات لاستئناف الـمسير” كانت عبارة عن توصيات عملية لسد الثغرات التي وقعت وقد تقع فيها السلسلة مستقبلا ونصائح واقعية للتكيف مع الواقع الفكري والعصري من الاستمرارية والنهوض والتغيير. وقد ضمن صغيري مطارحاته التجديدية ومقترحاته في ثنائياته الخمسة السالفة الذكر، ويمكن إجمال هذه الأفكار والنصائح في الأمور التالية:

- تحويل “كتاب الأمة” من فرع تابع لإدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف، إلى وحدة تابعة إلى مؤسسة مستقلة كاملة ذات هيكل إداري وعلمي وخبراء دائمين، مع هيئة استشارية دولية.

- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعلماء والأكاديميين المسلمين لضمان التخطيط المسبق للإصدارات وتنويع المواضيع. والقضاء على الارتجالية والعشوائية في إصدارات السلسة. (ملاحظة: “فقه الدعوة” كان حاضرا بقوة في الإصدارات الأولى ثم انحسر إلى إصدار يتيم في العقد الثالث، ولا أثر له في العقد الأخير أمام مواضيع فكرية تخصصية ودقيقة).

- الحرص على تحقيق التوازن في إصدارات السلسلة، بين التخصصات المعرفية المختلفة (32 بحثا في الحضارة وتحدياتها مقابل 6 للقرآن الكريم.)

- رفع الميزانية المخصصة للسلسلة، واستثمار الأوقاف لدعم النشر، وتحسين مكافآت الباحثين والكتّاب.

- تطوير الإخراج الشكلي للإصدارات لتلبية احتياجات الجيل الجديد، عبر إصدار نسخ إلكترونية، وكتب مسموعة، وملخصات موجزة للكتب توزع على طلبة الجامعة والإعلاميين ورجال التعليم.

- تحديث التطبيق الإلكتروني والموقع الرسمي للسلسلة باستمرار، وإنشاء حسابات فاعلة على منصات التواصل الاجتماعي. إذ لا يعقل أن يتوقف التطبيق عند العدد 184، وإصدارات الكتاب وصلت إلى العدد 224، بمعنى أن التطبيق الإلكتروني متخلف عن المواكبة بواقع 40 عددا.

- تطوير شكل كتاب الأمة وإخراجه بشكل يراعي الاحتياجات المعاصرة لجيل الشباب وتفعيل آليات ترويج مبتكرة: حوارات مع المؤلفين، مقاطع مصورة، بطاقات اقتباسات، ومناقشات في الجامعات ومراكز البحث.

- جعل الكتاب الجماعي تقليدا سنويا باعتباره تجربة متميزة في السلسلة، (سلسة كتاب الأمة لا تتضمن سوى خمس كتابات جماعية على امتداد أكثر من 40 سنة).

- إطلاق سلسلتين فرعيتين: واحدة عن الأعلام (تراثيين ومعاصرين)، وأخرى متخصصة في المفاهيم، تُتوّج بموسوعة إسلامية للمفاهيم.

- إصدار تقرير سنوي يشمل منجزات السلسلة وتقييما موضوعيا لظاهرة اجتماعية أو فكرية معاصرة.

- تحقيق توازن في التغطية بين التخصصات، خصوصا تعزيز الدراسات القرآنية والعقائدية (مثل الإلحاد) والدراسات القيمية (مثل الفطرة والشذوذ).

- تصحيح الخلل في الخطاب عبر التوازن بين “التبشير” و”الإنذار”، والتركيز أكثر على بث الأمل، وعرض مقومات النهضة، والاحتفاء بالمنجزات الإسلامية المعاصرة. (الملاحظ غلبة طابع “الترهيب” على “الترغيب” و”التخويف” على “التبشير”، وهيمنة الكتابات التي تتحدث فقط عن الأزمات والمشكلات والغزو والصراع..).

- الاهتمام أكثر بمستقبل الإسلام، فلو بحثنا عن الإصدارات التي تبشر بمستقبل الإسلام، وتعطي جرعات الأمل للمسلم المعاصر، فلن نظفر في السلسلة إلا ببعض العناوين المعدودة على رأس الأصابع.

- معالجة “الفصام النكد” بين العلم والتزكية، وإعادة الاعتبار لفقه التزكية، والتربية الروحية، وربط المعرفة بالسلوك والعبادة.

- تصحيح التصورات الخاطئة حول الدين والواقع عبر دراسات تأصيلية يستعان فيها بعلماء يجمعون بين فقه النص وفقه الواقع.

- تجسير العلاقات مع الباحثين عبر مؤتمر سنوي، وعقد شراكات مع جامعات محلية وعالمية.

- توجيه إصدارات مخصصة للقارئ الغربي، بصياغة خطاب إسلامي فعّال، وترجمة أعمال غربية مهتمة بالإسلام.

- دعم الباحثين الأجانب لدراسة “كتاب الأمة” أكاديميا، وتشجيعهم عبر منح ومشرفين متخصصين.

- تخصيص إصدارات للرد العقلاني على خطابات الإسلاموفوبيا في الغرب، بالاشتباك مع نخبها الفكرية والأكاديمية.

في ختام ورقته، يؤكد الدكتور صغيري أن سلسلة “كتاب الأمة” تمكنت من أن تقدم نفسها باقتدار للعالم الإسلامي، وأنها أثرت المناخ الثقافي، وأمدت عالم الأفكار الإسلامية بما يثوره وينضجه، وأضحت لبنة من لبنات الترشيد الهادي للعقل المسلم. إنها، في تقديره المتواضع، معالم موجهة ومنارات مضيئة للعقل المسلم في مسيرته المستأنفة نحو التجديد والتطوير.

ملتقى كتاب الأمة.. انطلاقة متجددة نحو المستقبل

لقد شكل “ملتقى كتاب الأمة الأول” محطة فكرية فارقة، لم تكن مجرد احتفالية بمسيرة أربعة عقود من العطاء، بل كانت انطلاقة متجددة نحو المستقبل. فمن خلال الأوراق البحثية والمداخلات القيمة التي قُدمت، تم تشخيص واقع الفكر الإسلامي المعاصر، وتحديد أبرز التحديات التي تواجهه، وتقديم رؤى منهجية وعملية لإعادة بناء العقل المسلم، واستنهاض الأمة.

لقد أكدت الأوراق على أن مشروع “كتاب الأمة” لم يكن مجرد مشروع نشر، بل كان مشروعا نهضويا متكاملا، سعى إلى تحرير المفاهيم، وتنوير العقول والقلوب، والتحذير من مخاطر الغزو الفكري، وتثوير الفكر نحو الإبداع، وتقرير الحلول العملية لقضايا الأمة. كما شددت على أهمية منهجية التفكير كركيزة أساسية لأي نهضة حضارية، وضرورة إصلاح التعليم لتبني هذه المنهجية.

إن التوصيات التي خرج بها ملتقى كتاب الأمة، سواء تلك المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي للسلسلة، أو بتعزيز جانب التزكية، أو بضرورة توسيع نطاق النشر والتأثير، كلها تصب في بوتقة واحدة: مواصلة المسيرة، وتجديد العهد مع الوظائف والأهداف المركزية التي انطلقت من أجلها السلسلة. فـ”كتاب الأمة”، بما قدمه من إسهامات فكرية عميقة، وما يمثله من مدرسة إصلاحية رائدة، يظل منارة تضيء الطريق للأجيال، وبوصلة ترشد الأمة نحو استعادة دورها الريادي في الشهود الحضاري.

ملتقى كتاب الأمة الأول لم يكن نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العطاء الفكري، تؤكد على أن الأمة الإسلامية، بفضل جهود علمائها ومفكريها، قادرة على تجاوز التحديات، وإعادة بناء ذاتها فكرياً وحضارياً، لتستأنف مسيرتها نحو التقدم والازدهار، مستلهمة من معين الوحي، ومستفيدة من تجاربها، ومستشرفة لمستقبل مشرق.