مكانة المال وقواعد الميراث في الإسلام

يُعد نظام الميراث في الإسلام أحد أهم الركائز التشريعية التي تحفظ الحقوق المالية وتنظم انتقال الثروة بين الأجيال. وبسبب أهميته، تولى الله عز وجل بنفسه تفصيل معظم أحكامه في القرآن الكريم لضمان العدالة وقطع النزاع. في هذا المقال، نستعرض مكانة المال في الشريعة، ونتعمق في قواعد الميراث العادلة، ونكشف الحكمة الربانية من هذا النظام الفريد.

أولًا: مكانة المال وأهميته في الإسلام

إنّ المالَ هو قِوام الحياة من غير شكّ، فيه يتبادل الأحياء المرافق والمنافع، ويتعاونون على قضاء المطالب والحاجات، وهو يُعَدّ زينةَ الحياة الدنيا كما قرّر القرآنُ الكريم في قوله تعالى:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: 46)

وقد تناولت الشريعة الإسلامية شؤونَ الأموال بالتنظيم والتوجيه في أبواب مختلفة:

- في العبادات: عبر فريضة الزكاة وهي اسم لجزءٍ من المال يخرجه الغنيّ من ماله إلى إخوانه الفقراء، وإلى إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الجماعة في أصلها وانتظامها. وبالزكاة يطهر المجتمع بقدر الإمكان من عدوّ الإنسان القاهر وهو الفقر، وتتوثّق عُرَى الألفة والمحبة بين الأغنياء والفقراء، وتسري بينهم روحُ التراحم والتعاونِ، ويتبادلون الإحساس والشعورَ.

- في الأحوال الشخصية: عبر نظام الميراث، ذلك المبدأ الإسلامي الذي يعمل على تفتيت الثروات، والربط بين الأقارب بعضهم ببعض، وبين الأجيال سابقها ولاحقها، فلا يُحرم الأبناء من جهود الآباء.

قواعد الميراث الأساسية في الإسلام

بنت الشريعة الإسلامية استحقاق الميراث على قواعد عادلة وحكيمة، تولّى الله في كتابه تنظيم أنصبتها وتوزيعها بنفسه. ومن هذه القواعد:

- أساس الاستحقاق: بُنِيَ الميراث على علاقتيْ القرابة (وتشمل الأصول والفروع والإخوة) والزوجية، وهذه أسباب الميراث.

- إلغاء التمييز في أصل الحق: أُلغيت صفات الذكورة والأنوثة، والصغر والكبر، في أصل الاستحقاق، فللصغير والكبير، والذكر والأنثى، حقٌّ أصيل في الميراث.

- عدم حجب الأصول والفروع: الآباء والأبناء (الأصول والفروع) لا يسقطون من الميراث بحالٍ من الأحوال، وإن كان نصيبهم قد يتأثر بوجود ورثة آخرين.

- حجب الإخوة بالأبوين: لا يرث الإخوة والأخوات مع وجود الأب، وإن كانوا يؤثرون على نصيب الأم فينزل من الثلث إلى السدس.

- قاعدة التوزيع بين الذكور والإناث: متى اجتمع في الوارثين ذكور وإناث من نفس الدرجة، أخذ الذَّكَرُ ضعف الأنثى، لحكمة سيتم بيانها لاحقًا.

شروط التركة والوصية في الإسلام

يرى الإسلام أن التركة التي تُقسَّم على الورثة هي صافي ممتلكات المتوفى بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه. وقد وضع الإسلام ضوابط للوصية، منها:

- حدود الوصية: جعل النبي ﷺ الوصيةَ في حدود الثلث كحد أقصى. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ((قلتُ: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناس)).

- عدم الإضرار بالورثة: يرى الإسلام أن التركة التي يقسمها الوارثون على هذه المبادئ هي الباقي من ممتلكات مورِّثهم بعد قضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، ويرى الإسلام أيضًا أن الوصية بشيء لا تجوز لمن ليس في حاجةٍ إليها، وكذلك لا تجوز إذا كان فيها إضرار بالورثة.

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: “الإضرارُ في الوصية من الكبائر” حديث موقوف، أخرجه الدارقطني والعقيلي والطبري وفي الدين والوصية الضارّة يقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} (النساء: 12).

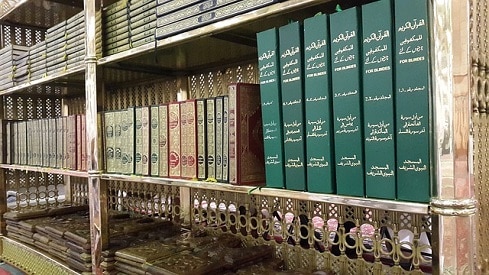

مصادر التوريث: آيات الميراث في القرآن الكريم

بيّن القرآن الكريم في سورة النساء أنصباء الورثة تفصيلاً في ثلاث آيات محكمات:

- قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 11).

- وقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (النساء: 12).

- وقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء: 176).

الحكمة من نظام الميراث في الإسلام

في الإسلام كثير من المبادئ والتشريعات التي تهدم على الرأسماليين الطغيان المالي، كما تهدم على المقابلين لهم الفوضى، فهو وسط لا طغيانَ ولا فوضَى، وقد كان في ابتناء التوريث في الإسلام على هذه الأسس حكمة يجب تقديرها في حياة الرجل والمرأة، وفي حياة الأسرة، وفي حياة الجماعة.

الحكمة في حياة الرجل والمرأة

نظر الإسلام إلى أنّ أعباء المرأة في حياتها، ونفقة أولادها، وتكاليف زواجها، محمولةٌ عن كاهلها، وموضوعةٌ على الرجل، فكان من العدل بينهما أن يكون نصيب الرجل ضعف نصيبها ليتمكن من القيام بهذه الأعباء. وكان إعطاؤها النصف مجرد احتياط للوقاية مما تصير إليه، وتقع فيه من مصدر الإنفاق عليها.

الحكمة في حياة الأسرة

توزيع التركة على الأقارب والزوجين يضاعف إخلاصَ القلوب، ويربط بعضها ببعض، ويجعل كل فرد حريصاً على خير الآخرين. أما لو خُصَّ فريق بالميراث دون غيره، لتنافرت القلوب وتفككت الأسرة.

الحكمة في حياة الجماعة

اتقى الإسلام بنظام الميراث خطرين اجتماعيين عظيمين:

- حرمان الأقارب: يضمن النظام عدم حرمان أفراد الأسرة من جهود آبائهم وأقاربهم، الذين يرتبط بعضهم ببعض صلات الدم والقرابة والتعاون، وبذلك تُصرف التركة إلى هؤلاء المترابطين المتعاونين، فلا تصرف إلى شخص معين، فيكون الطغيان المالي، ولا تصرف إلى الدولة فيكون حرمان الجميع من جهود الآباء والأبناء والأزواج والأقارب، وهو معنًى لا يقل أثره السيئ في الجماعة إن لم يزد عن أثر الطغيان المالي، فكلاهما شرّ في الجماعة، وكلاهما طغيان وحرمان، والحياة لا تصلح مع واحد منهما.

- تكدس الأموال: يمنع نظام التوريث تكدس الثروة في يد واحدة، مما يقلل من الطغيان المالي ويمنع حرب الطبقات.

تنظيم المال: طرق الكسب الحلال في الإسلام

نظَّم الإسلام شئون المال، وبيّن أنّ المال المباح يأتي عن طريق التجارة والزراعة والصناعة. أمر الإسلام بتحصيل المال عن هذه الطرق الثلاث التي سماها ابتغاءَ فضل الله.

1. التجارة

أمر الإسلام بتحصيل المال عن طريق التجارة، وامتنّ على قريش بالرحلة اليمنية والشامية التي يسّرها لهم، وذكرهم بفضله ونعمته، قال تعالى:

﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: 1 – 4)

2. الزراعة

أمر الإسلام أيضًا بتحصيل المال عن طريق الزراعة التي بها حياة الأرض واستثمارها. وفي لفت الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض للزراعة، يقول الله تعالى:

﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ (عبس: 24 – 32).

3. الصناعة

أمر الإسلام بتحصيل المال عن طريق الصناعة، وهي أقوى العُمد التي تقوم عليها الحضارات. وفي القرآن الكريم إشارة إلى جملةٍ من الصناعات التي لا بُدّ منها في الحياة:

- صناعة الحديد: قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (الحديد: 25).

- صناعة الملابس: قال تعالى: ﴿قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ (الأعراف: 26).

- صناعة القصور والمباني: قال تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ (النمل: 44).

وهكذا يجد المتتبع لإيحاءاتِ القرآن الكريم كثيرًا من التنويه بشأن الصناعات على اختلاف أنواعها.

السعي لطلب الرزق

بلغت عناية القرآن بالأموال بعد أن طلب السعي في تحصيلها بمجرّد الفراغ من أداء العبادة الأسبوعية المفروضة وهي صلاة الجمعة، ولم يأمر بالانصراف عن تحصيلها إلّا لخصوص هذه العبادة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة: 9) ثم يقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10) ويقول تعالى في تحصيل المال بوجه عام: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: 15).

الاعتدال في الإنفاق: لا إسراف ولا تقتير

ولقد أمر القرآن الكريم بالانتفاع بالأموال، فنهى عن الإسراف فيها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (الفرقان: 67) وجعل الإسراف فيها والبخل بها عن الحقوق والواجبات مما يوقع في الحسرة والمَلامة، قال تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (الإسراء: 29).

الطرق المحرمة في كسب المال

القرآن -كما طلب السعي في تحصيل الأموال، وطلب الاعتدال في صرفها- نَهَى عن تحصيلها بالطرق التي لا خيرَ للناس فيها، وفيها الشر والفساد. ومن هذه الطرق المحرمة:

- الربا: الذي يؤخَذ استغلالًا لحاجة الضعيف المحتاج.

- السرقة والانتهاب والتسول: الذي يزعزع الأمن والاستقرار.

- التجارة في المحرمات: التي تفسد العقل والصحة؛ كالخمر والخنزير.

- الميسر والرقص وبيع الأعراض: وكل ما يفسد الأخلاق ويعبث بالإنسانية.

- الرِّشوة: التي تذهب بالحقوق والكفايات.

وفي هذا وأمثاله يقول القرآن الكريم:

﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).

عناية إلهية قديمة بحرمة الأموال

إن عناية الله بالأموال شِرْعة قديمة، لم يخص بها جيلًا دون جيلٍ، ولا رسالةً دون رسالةٍ. وقد قصّ علينا القرآن الكريم أنّ الله عاقب بعضَ خلقه، الذين عتوا عن أمره في الأرض، وأكلوا أموال الناس بالباطل، قال تعالى:

﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 160، 161).